Zum 60. Todestag und 145. Geburtstag von Thea Schleusner

Thea Schleusner (1879-1964) – Wiederentdeckung eines Werkes zwischen Expressionismus und Symbolismus

Thea Schleusner, als Tochter des Wittenberger Theologen Georg Schleusner 1879 wenige Jahre nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs geboren, gehört zu der Gruppe bildender Künstlerinnen, die sich wie Paula Modersohn-Becker um 1900 herum nach Paris aufmachten, um ihren eigenen Weg in die Kunstwelt zu finden. Die damalige Stadt der Avantgarde bot den jungen Frauen künstlerische Anregungen und Ausbildungsmöglichkeiten, die es für Künstlerinnen im damaligen Deutschland nicht gab.

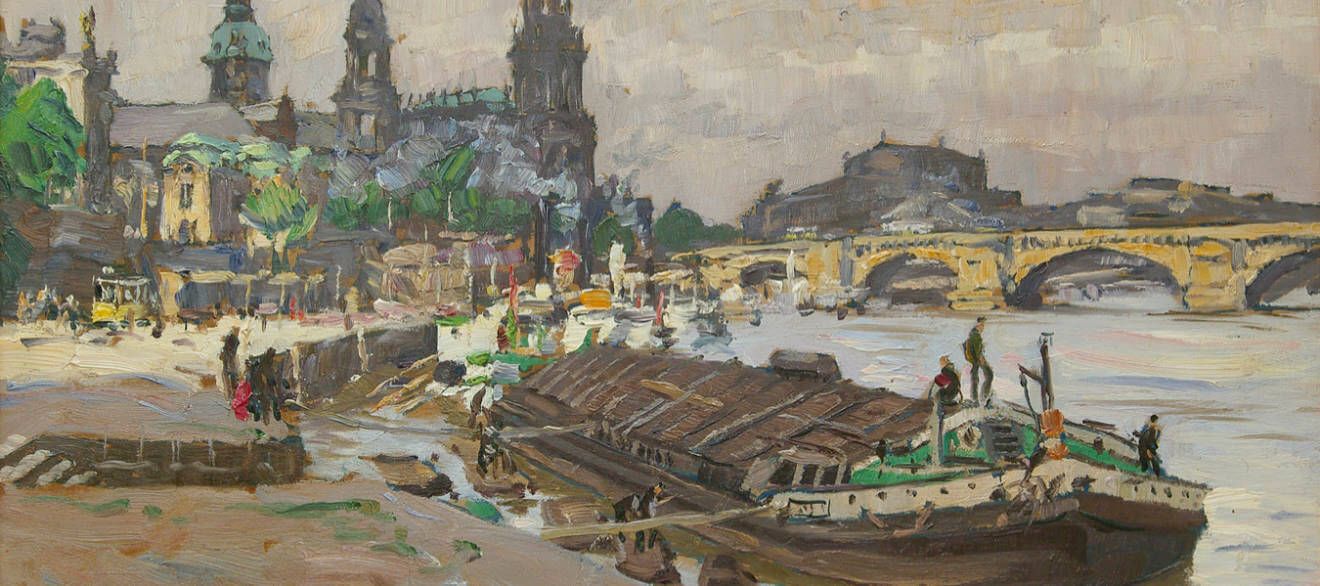

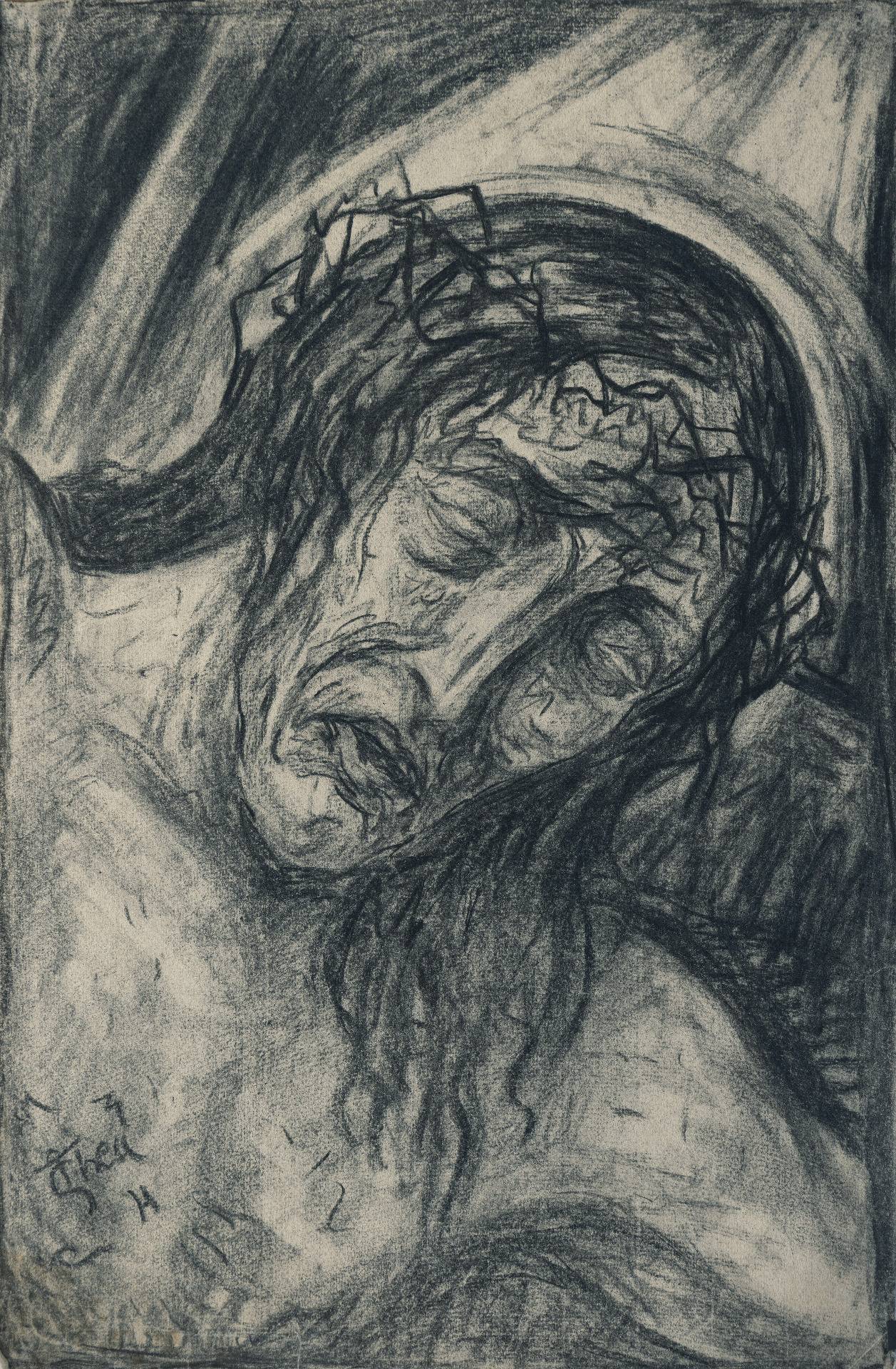

Stand ihr frühes Schaffen noch im Zeichen von Jugendstil und Impressionismus, änderte sich dies im Laufe des 1. Weltkriegs, als in der Auseinandersetzung mit dessen Schrecken christliche Themen an Bedeutung gewannen. In dieser Zeit fand Schleusner ihren unverwechselbaren sich zwischen Symbolismus, Expressionismus und Neuer Sachlichkeit bewegenden, durch eine hohe Farbexplosivität auszeichnenden Stil. Zahlreiche Reisen insbesondere in den Süden Europas, aber auch nach Nordafrika ließen die Farbenintensität ihrer Arbeiten weiter zunehmen.

Trotz oder gerade wegen der Eigenwilligkeit ihrer Werke konnte sie sich in den Jahren der Weimarer Republik eine hohe Reputation erwerben. Dies belegen zahlreiche Ausstellungen, ihre Zusammenarbeit mit einer der bekanntesten Tänzerinnen der Zwanzigerjahre, Hertha Feist, sowie euphorische Rezeptionen ihrer Werke, die Schleusners distinktive Farb- und Formsprache hervorhoben und ihre christlichen Arbeiten in der Nachfolge von Matthias Grünewald sahen. Nicht zuletzt war sie gefragte Porträtistin. Davon zeugen die zahlreichen auch heute noch bekannten Personen aus Kunst und Wissenschaft, die sie porträtierte, darunter mehrfach Albert Einstein, Emil Nolde, Kafkas Verlobte Felice Bauer, die schwedische Politikerin und Frauenrechtlerin Anna Lindhagen, Lilly Freud-Marlé, Nichte von Sigmund Freud und in ihrer Zeit gefeierte Rezitatorin, sowie viele andere.

Eine Zäsur bedeutete der Nationalsozialismus, der die Künstlerin dazu zwang, nach außen nur noch mit ihrer Porträtkunst in Erscheinung zu treten. Kontakte zu ihrem zu großen Teilen jüdisch-intellektuell geprägten Umfeld hielt sie in dieser dunklen Zeit aufrecht. Ihre Zyklen „Kriegsvisionen“ und „Gesichte“, die sie in Auseinandersetzung mit dem Grauen des 1. Weltkrieges zwischen 1916 und 1918 geschaffen und neben weiteren Arbeiten 1929 dem damals von einem Verein getragenen Wittenberger Heimatmuseum geschenkt hatte, gerieten als „Entartete Kunst“ ins Visier der Kritik mit der Folge einer Teilabhängung. Durch einen Aufenthalt in Ceylon, heute Sri Lanka, der einen prägenden Einfluss auf ihr weiteres Schaffen hatte, entzog Schleusner sich zeitweise dem repressiven Regime. Die aus der NS-Zeit erhaltenen Landschaftsbilder und symbolistischen Arbeiten weisen eine verblüffende Kontinuität zu ihrem vorhergehenden Schaffen auf.

Nachdem Schleusners Werk in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges zu großen Teilen in einer Bombennacht unterging, machte sich die Malerin als bereits über fünfundsechzigjährige Frau in einem in der Kunstgeschichte in dieser Art wohl einmaligen Akt daran, es wiederentstehen zu lassen. Zahlreiche der im 2. Weltkrieg verloren gegangenen Bilder malte sie nach Fotovorlagen zum Teil detailgetreu neu oder sie griff zumindest deren Motive auf. Daneben entstand eine Fülle von Zyklen vorwiegend zu religiösen oder symbolistischen Themen. Wie nach dem 1. Weltkrieg diente der christliche und mythologische Formenschatz – häufig dabei direkt die Titel früherer Arbeiten übernehmend – dazu, dem unfassbaren mit Krieg und Terror verbundenen Leid Ausdruck zu verleihen. Den Kontrapunkt zu ihren apokalyptischen Arbeiten, bilden neben ihren zahlreichen Stillleben vor allem die Ceylon bezogenen Motive, in denen die Hoffnung auf die Möglichkeit eines Paradieses auf Erden durchschimmert. Schließlich entstanden weiterhin zahlreiche Porträts, war ihr doch die Porträtmalerei wegen ihrer besonderen Liebe zum „menschlichen Antlitz als Spiegelzug des Seelischen“ ein besonders Anliegen.

Schleusner war sich sehr bewusst, dass sie festhaltend an ihrem bisherigen Stil von einem in der Nachkriegszeit in Westdeutschland auf Abstraktion eingeschworenen Kunstbetrieb weitgehend ignoriert bleiben würde. Ein Anbiedern an die jeweils dominierenden Strömungen ihrer Zeit wäre ihrer Überzeugung, dass wahrhafte Kunst nur aus dem eigenen tief empfundenen Inneren kommen könne, aber diametral entgegengestanden. An ihre früheren Erfolge konnte sie mit dieser eigenwilligen Grundhaltung nicht mehr anknüpfen. Zeitweise nahezu vollständig in Vergessenheit geraten, wird Schleusner heute der sogenannten „Verschollenen Generation“ zugerechnet.

Anlässlich ihres 60. Todesjahres wurde ihr Werk 2024 in einer großen Werkschau gewürdigt. Herausragende Werke dieser Ausstellung werden bis Ende Mai 2025 im Zeughaus, dem Museum der Städtischen Sammlungen der Stadt Wittenberg, gezeigt.

Dr. Rainer Naser, Berlin 2024/25